自述:林嘉欣 編輯:陳 沁(一条) 責編:陳子文(一条)

林嘉欣45歲了,不工作時,她很少化妝。利落齊肩髮裏,依稀看見一縷縷白髮,如果要拍照、上鏡,就得染黑,這是她不喜歡的事。年歲增長,她越來越往裏走。笑起來時,她眼睛彎彎,一對梨渦若隱若現,20多年前剛出道時,林嘉欣就以甜美著稱,被譽為「獻給香港影壇的珍貴禮物」,這笑容彷彿不老。

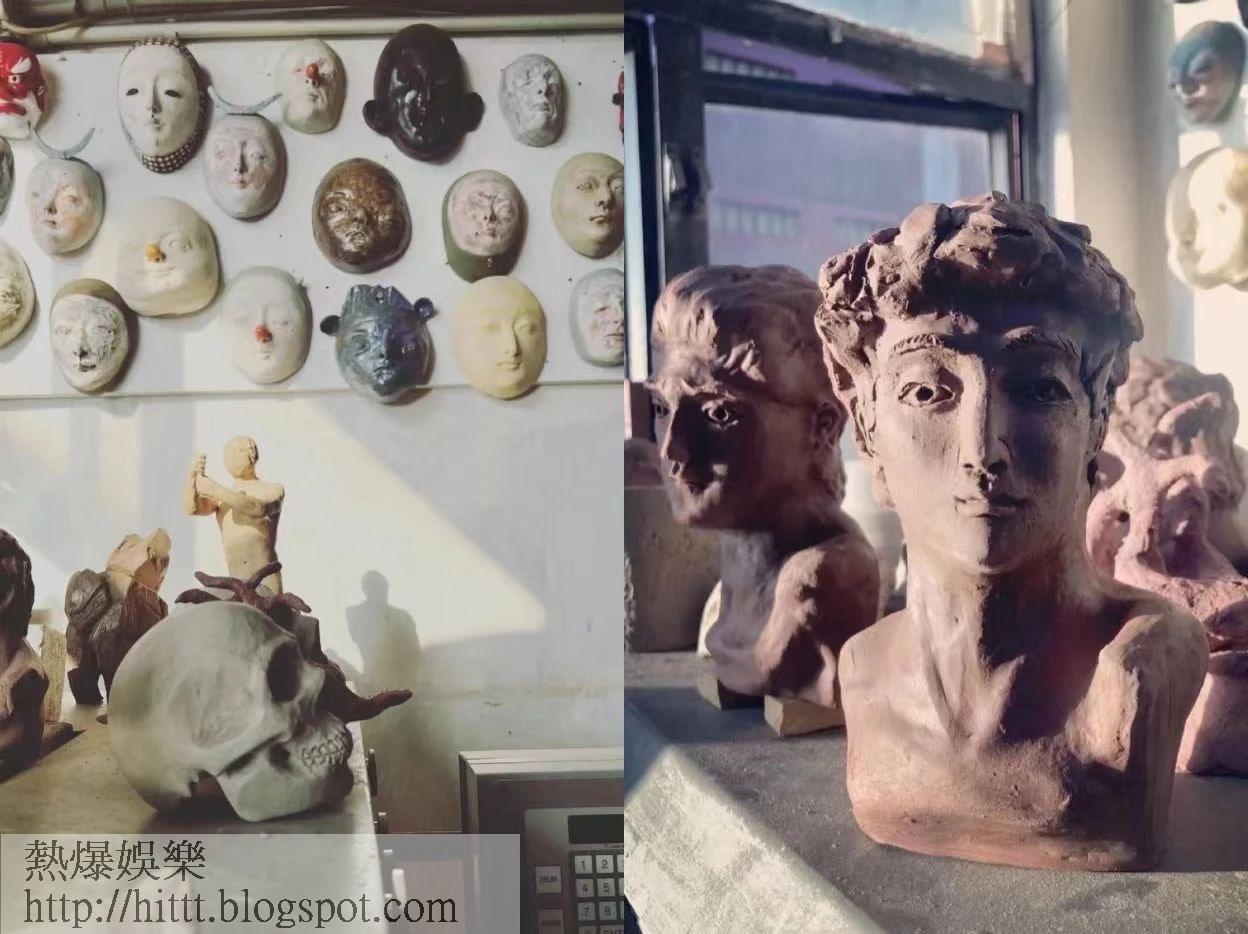

疫情開始後,林嘉欣有了新去處,像一個勤勤懇懇的手藝人,每天很早起牀,跑到香港觀塘,一間30m²的陶藝工作室,從日頭高高,到夜色沉沉,待上很久很久。她做陶藝不是玩票。這間陶室不大,日常不對外公開。坐下來時,就聽憑身體和手。她做大大的陶罐,一點點捏製,肆意塗抹顏料。也做杯盤碟碗,日用的尋常器皿。拉坯、修坯,搓泥條、盤泥條,燒窯、開窯,親力親為每一步。在這裏,她沒有身份。不是影星,不是媽媽,不是太太,她就是她自己。她也在社交媒體上,發很多關於做陶藝的心得,和日常在陶藝室獨處的片段。

她說,「做人如做陶」,這是一場關於謙卑、修復和破碎的旅程。(點擊放大瀏覽)▼▼▼

時間倒回2002年。人生第一部電影,她就和許鞍華合作,搭檔張學友和梅豔芳,憑藉在《男人四十》裏的演出,一舉奪得香港電影金像獎最佳女配角、最佳新人獎。非表演科班出身的她,被稱為香港影壇的「天賦型」選手。緊接著,她又和張國榮搭檔出演驚悚片《異度空間》,出色的演技讓人印象深刻。在電影片場,她很少說話,喜歡看現場怎麼打燈、準備軌道、擺機位,幾乎不滑手機,她覺得拍電影是很神聖的事情。後來這20年,她持續拍電影,但並不在意產出多少。接自己認可的劇本,曝光率、戲份多少都不是她關心的事情。並熱衷拓展自己,拍戲之外,也做攝影、展覽策劃、藝術大賽的評委。而在所有熱愛之事裏,陶藝給她帶來最多慰藉。

01 影后林嘉欣,在30m²的陶室獨處

大概是3年前,我開始接觸陶藝。那時疫情剛爆發,兩個女兒要上陶藝課,不想讓她們坐公共交通,我就親自接送她們去。孩子們上課,我就在旁邊拆陶土,手接觸到泥,就愛上了,一直做到現在。做陶藝,是要非常自律。疫情這幾年,每天早上7:30,我就會來工作室,常常忙到深夜。我是會在陶室睡覺的,有幾次颱風來了,也沒有車,我就在這邊過夜,做十幾二十個小時。

我的陶室沒有WiFi,來這邊,就是要忘記自己是誰,很純粹。香港寸土寸金,普遍房子比較小,能夠擁有一個屬於自己的陶室,我覺得特別難得,所以稱呼它為一個「聖殿」。我做陶藝的時候,就是放空——你就是聽身體的,因為手非常誠實,不跟你客氣,直接顯現在作品裏。每次接觸不同的泥,都好像在重新學習怎麼做人。泥有很多不同的特質,有它自己的個性跟脾氣,譬如拉坯,白泥很滑、很順,而瓷泥很彆扭,就像一個公主,它自己會鬧情緒。

有時候,你太想要套自己的想法在陶泥上,可它根本就不適合做這般質感的東西,硬要逼它,就很勉強,所有勉強的事情都不快樂。它也讓我重新去認識一件事情:要懂得失敗,要樂於失敗。陶藝要燒製,就如同玩火,而火不是你能夠去掌控的事情。當我覺得很自滿,結果它可能燒一窯就完全失敗——原來你什麼都不知道,必須得要很謙卑地學習。

疫情給全世界帶來一個鉅變,生活在香港,整個氣氛很down。很多人失業,香港畢竟居住的環境很少,又不能出去,大家都變成Home Office(居家辦公),小孩子又是上網課。你會覺得氣氛是不對勁的,但是很少有人願意把負面的東西拿出來聊聊。我就說,不如我們「 Take care you(關心你自己)」,我們好好「聊療」。我和梨木製陶所,一起拉了2700個生坯飯碗,砸完之後,做成一個裝置藝術,堆了一個小小的山丘。

陶土風乾後的狀態叫做生坯,十分脆弱,一碰便破碎,如同人生。透過這個展覽,我們聊傷痛、聊破碎,聊不開心或者憤怒,聊一切不好的事情,把它聊開了,我們就要move on(往前走)。展覽結束之後,我們把2700個飯碗的碎片重新回收,再拉坯、燒製成飯碗。那段日子,只要你經過北角「油街實現」裝置藝術中心,你就可以去領養一個飯碗回家,日子還是要如常進行。

我在網上也收到很多網友的留言,他們告訴我,家裏要燒飯時,雙手捧著我的碗,覺得很温暖。世界各地的角落,都有很不開心的事情發生,如果可以把善性傳達地好一點,我覺得很有意義。我對陶藝作品的態度是,我沒有一個滿意的作品,一旦你覺得有滿意的作品,你就停留在那個世界了。

陶室架子上的所有東西,一部分是修坯修好了的,要等風乾;一部分是燒製好的手捏陶,統統都可以送出去。所以我自在拉(坯),自在做,如果有在賣的話,我全部是捐給本地的慈善機構,還有很多都是送給朋友、農夫。並不是在靠陶藝來賺錢,它是我探討自己內心世界的一個媒介。所以,我跟陶土的關係非常單純。這幾年,陶藝讓我學習到人生很重要的課題,就是不眷戀。不眷戀,並不是冷漠和無情,而是讓你珍惜當下。

同場加映:

02 站在女性的普世價值之外

幾個月前,香港新視野藝術節的甄詠蓓導演,邀約我做一個舞台劇,請我寫其中一部分的故事。她說,「你可以自己來寫,自己來演。」我想要寫關於母女的關係,我覺得母女之愛很特別:它是愛,同時也是一種霸道。因為要在劇場演出,我就和導演說,「我可不可以做一個生坯的娃娃頭?」

在演出持續的20分鐘裏,娃娃的臉沾到水,變軟的過程,就彷彿是娃娃在哭。看著生坯娃娃的臉慢慢塌陷、變形,你會去想:到底這種扭曲和悲傷,是母親一手造成的呢?還是女兒?我一共演了40場,做了40個生坯娃娃,今天要打破最後3個娃娃的頭。我覺得這個過程是非常治癒的。陶土它很包容,每一次回收生坯,好像都在與自己和解。母女這個題材我演完之後,釋放了兒時的一些傷痛,把我小時候被中斷的對話,重新再拿出來講。當你得到療癒,你就可以往前走。

普世價值對女性的看法,會覺得你就安安樂樂做一個好媽媽,你有一個額外工作是演員就好了,為什麼你要有這麼多理想,要撥出時間來做陶藝?可是創作是我一輩子的事情,為什麼我不能有理想?尤其在疫情裏面,這麼多的鉅變,全世界都受影響,我也需要更深入地去探索我的內心世界。

有一次,我大女兒跟我說,「媽媽,我覺得你愛陶土多過愛我」。我說,千萬不可以這樣子說。我的兩個孩子都非常熱愛閲讀,一邊走一邊都要看書。我告訴她,「我絕對不會要求你為了陪我,而放棄閲讀,因為你會跌進書的世界,就等於我跌進陶土的世界。」她馬上就不講了,我想她能懂得,能夠有熱愛的事情,是非常可貴、難得的。其實我覺得,當母親是全世界最難的工作,沒有一本教會你怎麼做一個好母親的天書,母女關係是照見彼此的一面鏡子。我的教育觀,每一個小孩子都是一個個體,需要平等地與她們相處。那天很有趣,因為姐姐進入一個青少年的階段,12、13歲。那天她說,「大人都是雙重標準」。我冷靜下來,想一想,回去跟她聊,我說,「對,有時候大人真是會有雙重標準。」

孩子隨著不同的階段都會有變化,你的教導方式、溝通方式也隨之改變。我是媽媽,但我並不掌握所有問題的答案,大人也會犯錯,所以我經常都會向她們展示,我未必會知道所有事情,我也會脆弱。我覺得世界很大,網絡讓小孩子了解的事情越來越多,她們受到的教育,和上一輩是完全不同的,大人不是絕對的權威。重要的是,大人如何給她們提供情感上的補助,讓她們的內在充滿力量。

03 「我沒想成為藝術家,我只想做自己」

我沒有想要停留在某一個時段的自己,這個年齡有的感受想法,我20歲時不可能有。不同年齡、不同人生階段的自己,我都珍惜和接納。我非常向往的生活,是很專注地只做一件事情,但現實裏經常很不專注地在做其他事情。因為要兼顧演藝部分,要準備背台詞,做資料收集,訪問導演、編劇,日常很繁忙。現在我最不喜歡化妝、拍照,因為要試穿衣服、做臉、染白髮,我白髮很多,畢竟今年要進入45了,還要兼顧做媽媽、做太太、做陶藝。你說我累不累?累。可是很奇怪,你熱愛的事情就不會跟它計較。

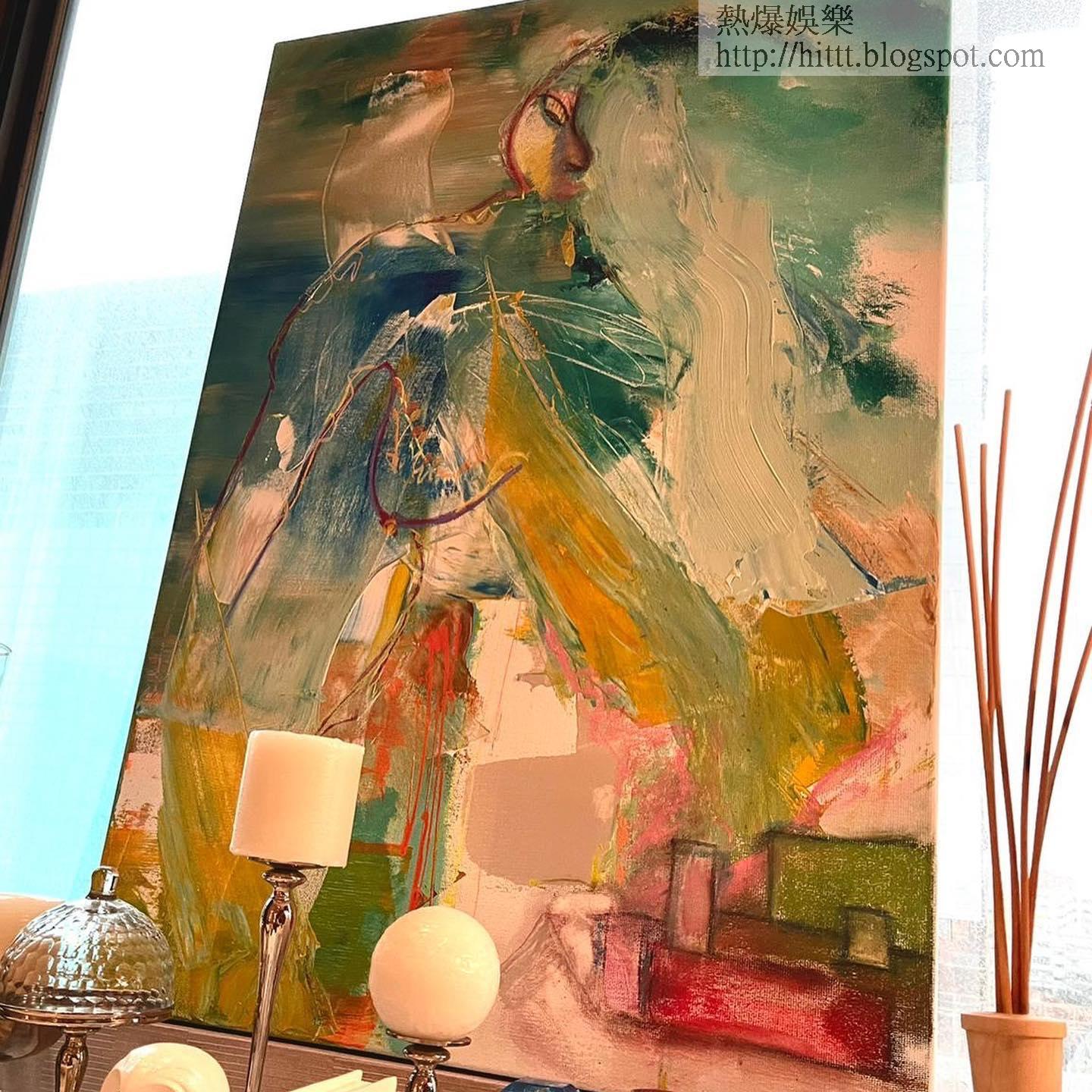

做陶藝之後,睡覺的時間在變少。陶藝畢竟是勞動,要拆、要搬,而且我沒有助理,沒有團隊,就是一個人把所有事情做完。但這個是最棒的事情,因為你每一個步驟都可以學習,你會知道燒窯的時候,温度怎麼上升。所以雖然累,手很忙碌,心很平靜。我對藝術的愛好和投入,是自然而然發生的,藝術一向都是我的興趣。二十幾年前,父親送給我第一台即影即有相機,我就拍了二十幾年。每張即影即有照片,都是原始的記錄,不像今天可以用軟件去修圖,那是時間的見證。

我喜歡即影即有的儀式感,你一定要屏住呼吸,你才不會抖,透過正方形,好像已經容納了我的宇宙。所以我一直不肯用其他的相機,來記錄日常生活。拍完就把照片放在鞋盒裏,一直累積,二十幾年之後,再回頭看,你就發現時光是回不來的。我不是一個策展人,策井上有一的書法展,也完全是被藝廊所鼓舞。在他4000個書法字裏面,我選了「花」。

年輕時,井上有一在日本橫濱的一所小學教書,空投下的炸彈炸燬了學校,他大概有8個小時失去了意識,大家以為他都去世了。忽然,他醒轉過來,說夢見釋迦摩尼在高空撒花瓣,給眾生祝福。此後,他開始不斷地用他自己的方式創作「花」字的書法,我覺得這個故事很動人。

2023年的計劃,首先是做好演員的部分,有一部電影的案子要開始動了。陶藝方面,今年剛好個展,就開在我爺爺的祖屋隔壁。這幾年都不想要碰個展,害怕沒有很充足的時間。可是藝廊正好就在爺爺的祖屋隔壁,我想也是一個緣分。我爺爺是做漆器的,做金箔、銀箔,還有缽。關於爺爺的祖屋,都是靠父親口述跟我講,據說以前的房子樓下是店鋪,店鋪樓上住他們一家八口。我想這個展覽若能如期舉辦,也是和爺爺的一種對話。

生活上,作為媽媽的工作是不會停的,因為媽媽沒有一刻休息,孩子的事情還是如常。對我來說,陶藝一輩子都學不完,我不心急,有時間去好好認識它。其實我從來沒有想要成為一個藝術家,我只想要做自己,這已經是一件很難的事情。

【本文獲「一条」授權刊出,歡迎關注:

本文作轉載及備份之用 來源 source: http://www.hk01.com

|

鍾意就快D Share啦!

|

|

|